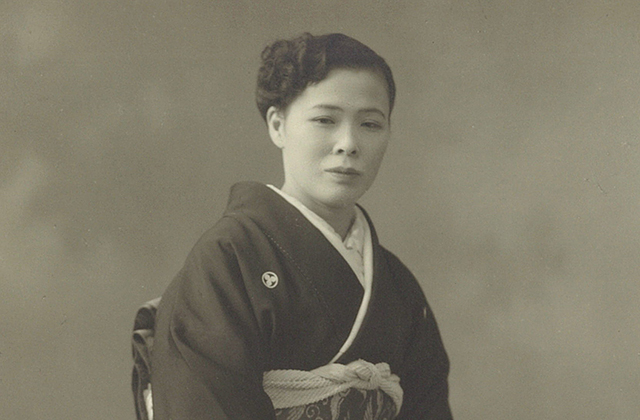

磯屋水産の歴史は、安藤八千代(あんどう・やちよ)にはじまる。五男三女の安藤家に生まれた八千代の名は、君枝(長女)、千代(次女)と合わせて国歌「君が代」の詩をなしている。彼女たちは、その名に恥じぬよう、立ち振る舞いから細かな言動に至るまで、厳しい躾を受けたと伝わる。

長女の君枝は、宮城県若柳町出身の夫と結婚し、果物屋をはじめた。この果物屋の名を磯屋商店という。磯屋商店は大いに流行り、そのおかげで安藤家は、当時の気仙沼における納税者番付に名を連ねるまでになっていた。

若かりしころの八千代は、この磯屋商店の使用人として働いていた。君枝とは血の綱がった姉妹であるものの、八千代が他の使用人よりも特別に優遇されたということはなかった。もちろん、君枝は八千代のことを大切にしていたが、仕事においては人材を公平にあつかう、筋の通った人物であったようだ。八千代は、この君枝から、人生は自分の力で切り開くべしという独立自尊の精神を学んだという。

磯屋という屋号は、江戸時代後期に生まれた北海道の民謡、江差追分(えさしおいわけ)の本唄「忍路高島およびもないが、せめて歌棄磯谷まで」から生まれている。

これは、北上する鰊(にしん)を追いかける漁師に恋する女性が、この漁師にどこまでもついて行きたいという気持ちを表現する唄である。可能なら、小樽の港町である忍路(おしょろ)や高島まで一緒について行きたいが、これらの地は、女人禁制とされた積丹半島の向こう側になる。禁じられているので、そこまでついて行くことは叶わない。だからせめて、積丹半島の手前に位置する歌棄(うたすつ)や磯谷までは一緒にいたいという意味になる。この屋号には、女系であり、かつ漁師への想いとともに生きる磯屋水産の運命が見える。

商売のあるべき姿を学んだ八千代は、昭和11年(1936年)に、後の磯屋水産となる磯屋商店の分店を創業している。この年が、磯屋水産の創業年になる。この分店は、本店にならって、果物屋としてはじまった。しかし太平洋戦争後の混乱期に果物の仕入れが困難となってしまう。そこで、この分店は、気仙沼の市場から竹籠に鰯(いわし)を仕入れる形で水産業へと転換し、店名も磯屋魚店とした。婿養子として安藤家に入った八千代の夫、政治郎(まさじろう)が、気仙沼魚市場の次長であったことが幸いしたという。かたや本店は、幾度かの浮き沈みを経て、東日本大震災の影響により、惜しまれつつも、その看板を下ろすことになった。

着物には藤色を好み、和歌を詠むことを趣味としていた八千代には、商才があった。八千代の商才により、磯屋魚店は、いつしか、大船渡線沿線の魚屋のための卸としての地位を確立し、千葉の鯖(さば)を船ごと買い付ける問屋としても発展した。

八千代とともに磯屋魚店の経営をしていた夫、政治郎は50歳のころ、膝の裏に腫瘍を得てしまう。その術後が悪く、足をひきずるようになり、ついには自らの力では歩けなくなった。商売はますます八千代の肩にかかった。政治郎の体は衰弱し、その67年の生涯を閉じるまで不自由を強いられている。

八千代と政治郎の長男である勝之(かつゆき)は、父政治郎の回復を願いながら、幼少のころより八千代の商売を助け、20代そこそこに磯屋魚店の舵取りをしていた。東京オリンピックが開催された昭和39年(1964年)、勝之は明子(あきこ)と結婚する。八千代は明子を可愛がり、卸や問屋としての業務領域を超えて活躍しはじめた勝之に代わり、主に明子に磯屋魚店の経営を任せていくようになる。明子は50年以上、磯屋の経営を切り盛りし、今も磯屋水産の店頭に立っている。

磯屋魚店が、磯屋水産として登記されたのは昭和55年(1980年)9月12日のことであった。社長を勝之とし、八千代の持ち物であった魚市場前の土地に、4階建てのビルを建設した。磯屋水産は、この1階に店を移転し、また仕事場に近いからという理由で、家族もこのビルに移り住んだ。以降、あの日まで、磯屋水産は多くのお客様に支えられ、この地にあった。